“Manusia tidak bisa hidup seperti ini terus. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan alam, itu satu-satunya cara untuk bisa terus bertahan. Manusia modern tidak mengetahui caranya, tapi nenek moyang kita tahu caranya”.(Profesor Teguh Wijaya Mulya/Universitas Surabaya)

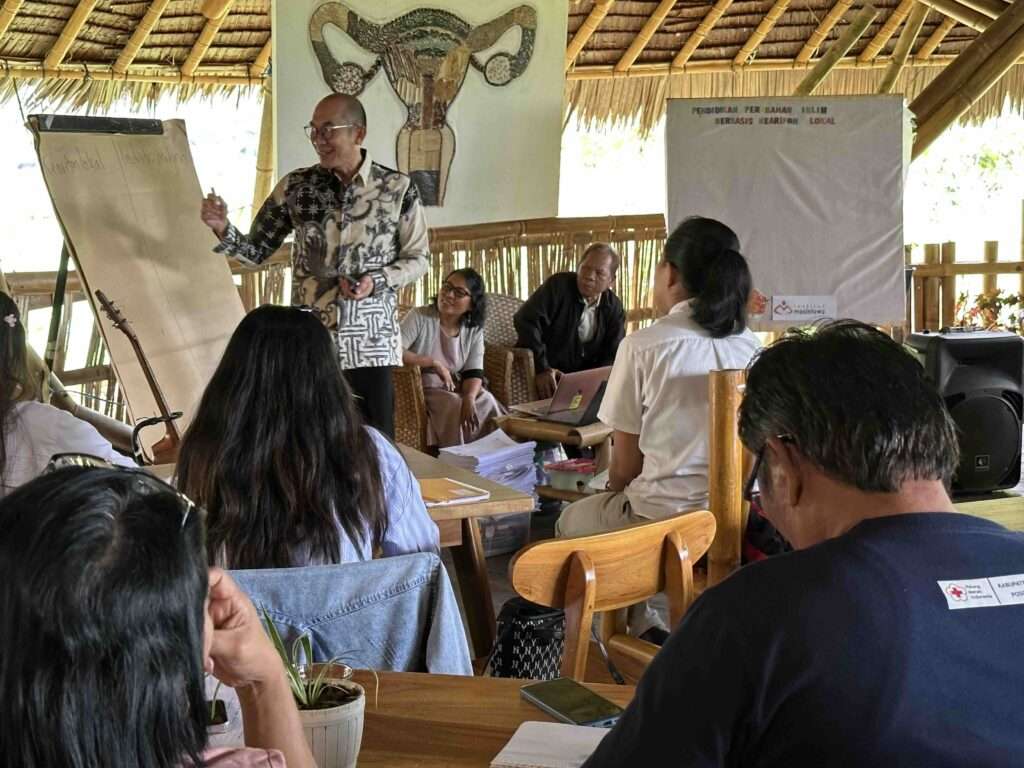

Professor Teguh Wijaya Mulya mengambil spidol bertinta hitam, membuat garis pemisah pada selembar kertas coklat yang terpasang di papan tulis. Di sebelah kiri dia menulis Kearifan Lokal, di sebelah kanan, Industri modern. Dia sedang menunjukkan pentingnya menghidupkan kearifan lokal untuk menghadapi krisis iklim yang sedang terjadi dalam pelatihan pendidikan perubahan iklim kepada guru-guru, 25 Maret 2025 di Dodoha Mosintuwu.

Di hadapan 57 orang guru SD, SMP, SMA/SMK yang ada di sekeliling Danau Poso, guru besar Universitas Surabaya (UBAYA) ini mulai mencatat tentang pemaknaannya atas kearifan budaya Poso yang menghormati alam seperti kisah dongeng Tanoana mPae (sukma padi) yang diceritakan ngkay W.Sigilipu, salah seorang tetua adat Poso. Dia bandingkan dengan kebijakan ekonomi politik mayoritas pemerintah dan korporasi dunia saat ini yang cenderung eksploitatif.

Pada bagian kolom kearifan lokal, guru besar psikologi itu mencatat kearifan lokal bersifat menghormati makanan, selalu berdampingan dengan alam dan ingin membatasi diri untuk memenuhi kebutuhan secukupnya. Di bagian kolom pola masyarakat modern, dia menuliskan bagaimana manusia melihat makanan sebagai objek kerakusan, alam hendak ditaklukkan, lalu korporasi dan negara ingin menguasai semuanya tanpa menyisakan apapun. Semuanya hanya bermotif keuntungan ekonomi semata.

Kesimpulan ini menunjukkan, bagaimana kerusakan sistemik lingkungan dan pola penguasaan alam oleh kolaborasi negara dan modal menjadi penyumbang utama krisis iklim yang sedang kita hadapi saat ini.

“Banyak yang mengatakan, kearifan lokal itu tidak rasional, tahayul. Sekarang kita lihat, mana yang sebenarnya rasional dan berpikir untuk jangka panjang”. Dia melanjutkan, salah satu cara menyehatkan kembali bumi adalah menguatkan kembali pengetahuan lokal tentang cara hidup bersama alam yang sudah diajarkan oleh leluhur. Salah satunya melalui dongeng.

Tanoana mPae atau sukma padi, salah satu cerita asal muasal padi yang popular ditengah masyarakat Poso. Berkisah tentang seorang putri penguasa langit yang mengorbankan dirinya turun dari kahyangan agar ada tumbuhan yang bisa dimakan oleh kakaknya yang sudah lebih dulu turun ke bumi. Di atas tanah di sekitar kuburannya tumbuh padi dan tanaman pangan lainnya. Itulah asal mula padi dan keragaman makanan lainnya hadir di Poso. Kakaknya yang sebelumnya tidak memiliki akses makanan di bumi, akhirnya punya sumber makanan. Karena dia tahu makanan itu ada berkat pengorbanan adiknya, dia sangat menghormatinya. Cerita ini menjadi akar laku para orang-orang tua sangat menghargai makanan. Orang tua juga mencari makanan secukupnya, karena ingin menghargai keberlanjutan sumber bahan makanan yang dipercaya ada karena pengorbanan seorang putri.

Untuk menghormati padi, leluhur orang Poso menyimpannya di tempat yang disebut Poniu agar bisa terjaga, awet sehingga menjadi cadangan pangan dan bibit untuk musim berikutnya. Menurut Ngkay W. Sigilipu, cerita ini mau mengatakan, menghormati makanan berarti menghormati alam. Jika alam rusak, sumber makanan rusak, maka manusia diambang kepunahan.

Berbanding dengan cerita dari kearifan lokal, sekarang kita sudah lebih sering mendapatkan informasi pengalaman rusaknya alam melalui bencana yang terjadi 5 tahun terakhir. Banjir, tanah longsor dan kekeringan sudah mengirim pesan nyata, bumi sudah sakit parah.

Data BNPB menunjukkan dalam 5 tahun terakhir jumlah bencana hidrometereologi akibat krisis iklim yang terjadi di Indonesia terus meningkat.

| Tahun | Banjir | Kekeringan | Longsor | Karhutla | Cuaca Ekstrem |

| 2020 | 1.080 | 29 | 577 | 326 | 880 |

| 2021 | 1.794 | 15 | 1.321 | 579 | 1.577 |

| 2022 | 1.526 | 4 | 630 | 249 | 994 |

| 2023 | 1.255 | 174 | 591 | 2.051 | 1.261 |

| 2024 | 750 | 32 | 88 | 210 | 198 |

Sumber : bps.go.id

Di Sulawesi Tengah, bencana akibat krisis iklim terus meningkat. BPBD Sulteng mencatat, tahun 2024 ada 196 kejadian bencana. Jumlah ini bertambah lebih dari setengahnya disbanding tahun 2023 yang jumlah kejadiannya sebanyak 111 bencana. Akibat bencana sepanjang tahun 2024 itu, ada 4 orang meninggal dan 29.751 jiwa terdampak dan 1.589 jiwa harus mengungsi. Adapun daerah dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak adalah Kabupaten Parigi Moutong 39 kejadian disusul Banggai 24 kejadian dan Poso 20 kejadian.

Data BPBD Sulteng, menunjukkan, dalam 4 tahun terakhir, kejadian bencana di Sulawesi Tengah selalu di dominasi oleh 3 jenis bencana yakni, banjir, angin putting beliung dan tanah longsor.

| Tahun | Puting Beliung | Banjir | Abrasi | Tanah Longsor | Karhutla |

| 2024 | 11 | 147 | 4 | 12 | 5 |

| 2023 | 20 | 57 | 4 | 5 | 13 |

| 2022 | 14 | 118 | 7 | 10 | – |

| 2021 | 11 | 187 | 5 | 13 | 7 |

Sumber : data diolah dari berbagai sumber.

Dari berbagai peristiwa banjir yang terjadi, semua setuju menyebut bahwa penebangan hutan besar-besaran dan perilaku membuang sampah sembarangan sebagai penyebabnya. Dalam berbagai peristiwa banjir, kita bisa melihat bekas tebangan kayu berbagai ukuran hanyut menghantam bangunan yang dilewatinya. Di Kota, sampah menutup saluran air yang kemudian menyebabkan banjir. Massifnya penebangan liar seiring semakin seringnya banjir terjadi.

Laporan Auriga Nusantara tahun 2024 menunjukkan, deforestasi di Indonesia mencapai 261.575 hektar. Laporan ini juga menyebutkan, hanya 3 persen deforestasi terjadi di Kawasan konservasi. Sebagian besar deforestasi hutan atau 97 persen justru terjadi di daerah yang berizin yakni daerah konsesi maupun area proyek strategis nasional (PSN).

Di Sulawesi Tengah, laporan globalforestwatch.org menunjukkan, sepanjang 2002 ke 2023, Sulawesi Tengah kehilangan 396 kha atau 9,8 persen hutan primer basah. Pada periode 2021-2023 total kehilangan di hutan alam adalah 49.5 kha, setara 36.0 mt emisi CO2e. Morowali menjadi wilayah yang kehilangan tutupan hutan paling luas yakni 166 kha. Disusul Bangai 120 kha, Tojo Una-Una 112 kha, Parigi Moutong 86,8 kha dan Poso 67,3 kha. Hal ini juga menjelaskan mengapa wilayah-wilayah ini paling sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor hingga kekeringan.

Semua penurunan luasan hutan itu, baik legal maupun illegal dilakukan demi kebutuhan konsumsi manusia, mulai dari mengubah ribuan jutaan hektar hutan menjadi perkebunan sawit maupun dengan menambang mineral didalamnya tanpa memikirkan dampaknya, terutama pada masyarakat disekitar wilayah itu.

“Manusia tidak bisa hidup seperti ini terus. Kita harus belajar berdampingan dengan alam, itu satu-satunya cara. Manusia modern tidak mengetahui caranya, tapi nenek moyang kita tahu caranya”.kata Prof Teguh. Itu sebab menurutnya, kearifan lokal menjadi sangat penting diajarkan kepada generasi muda lewat Pendidikan untuk menghadapi krisis iklim yang tantangan terbesar umat manusia abad ini.

Dia menyebut kurikulum Pendidikan iklim yang sudah ada saat ini memiliki kelemahan karena tidak memuat tentang kearifan lokal. Padahal, dongeng dan tradisi-tradisi yang hidup ditengah masyarakat lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat itu.

Menanam Sendiri Bahan Makanan Jadi Solusi Penting

Menanam bahan pangan sendiri menjadi salah satu solusi masuk akal yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah iklim. Ini terkait jejak karbon yang ditinggalkan sumber makanan kita yang berasal dari luar.

“Adakah yang bisa menghitung jejak karbon dalam sepiring mie yang kita makan?”.

Pertanyaan itu dilontarkan Teguh kepada para guru. Serentak mereka menghitung apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie instan bisa tiba di meja makan keluarga di Poso, Sulawesi Tengah.

Penelusuran bersama jejak karbon dari semangkuk mie ternyata sangat panjang. Mulai dari transportasi impor gandum, pengolahan di pabrik hingga transportasi membawa produk mie ke warung. Ditambah lagi dengan transportasi dari rumah ke warung pulang pergi. Jejak karbon ini berlaku untuk semua jenis makanan yang diproduksi oleh pabrik secara massal. Ironisnya jenis makanan ini mulai menggantikan tanaman lokal yang bisa ditanam sendiri oleh warga di halaman rumah dan kebunnya.

Menurut riset berjudul Climate Change and Food System yang diterbitkan annualreviews.org tahun 2012 ,disimpulkan, sistem pangan berkontribusi antara 19%-29% dari emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktifitas manusia yang berkaitan dengan pangan secara global. Melepaskan 9.800 hingga 16.900 megaton setara karbon dioksida pada tahun 2008. Studi ini juga menemukan, bukti bahwa perubahan iklim akan memengaruhi hasil dan pendapatan pertanian, harga pangan, keandalan pengiriman, kualitas pangan, dan terutama keamanan pangan.

“Karena itu, menanam bahan makanan sendiri adalah cara terbaik”, ujar Lian Gogali, fasilitator pelatihan merespon jejak karbon makanan produksi pabrik yang disampaikan para guru. Tidak semua bahan makanan bisa ditanam sendiri, tetapi lanjut dia, yang paling sering digunakan seperti cabe, tomat, bawang, sayuran bisa ditanam sendiri di kebun atau halaman rumah.

Di Kabupaten Poso, sumber utama bahan makanan seperti sayur-sayuran, cabe, tomat dan bawang berasal dari lembah Napu yang jaraknya dari Kota Poso sekitar 60 km. Proses transportasi hingga memasak makanan itu meninggalkan jejak karbon yang tidak sedikit.

Kita bisa menghitung sendiri jejak karbon dari bahan makanan kita dengan menggunakan beberapa aplikasi yang tersedia gratis di berbagai platform digital. Salah satu contohnya ada di situs ini Kalkulator Jejak Karbon .

Selain menanam pangan sendiri, menyimpan bahan makanan dengan sistem lumbung juga terasa relevan. Di Poso, penyimpanan bahan makanan khususnya padi dilakukan di Poniu. Tradisi Poniu mungkin sudah jarang atau mungkin tidak lagi dipraktekkan. Namun pesannya adalah memperlakukan bahan pangan dengan bijak, tidak mengkonsumsi berlebihan tentu relevan. Soal konsumsi berlebihan ini, menjadi tantangan tersendiri mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan sampah sisa makanan nomor 8 di dunia. Meski sulit, Poniu menjadi praktek yang masih sangat penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk alasan ekonomi namun juga kelestarian lingkungan.

Ngkay W.Sigilipu menyebut, semakin tinggi kebutuhan makanan, maka para petani akan semakin berusaha mendapatkan hasil yang banyak, cara paling mudah adalah menggunakan berbagai pupuk kimia pada tanah dan tanamannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Sebab selain berdampak pada Kesehatan pangan yang dihasilkan, praktek ini menyebabkan pencemaran tanah dan air dari limbah kimia yang digunakan.

“Apa yang kita lakukan sekarang mungkin tidak kita nikmati, tetapi oleh generasi berikutnya”.kata ngkay W.Sigilipu.

Mengenalkan Kearifan Tradisi Poso Kepada Generasi Muda

Krisis iklim adalah salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia di abad 21. Disadari perlu usaha aktif dari berbagai pihak untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu bagian penting dalam proses ini adalah pendidikan perubahan iklim, agar generasi muda memahami keluasan dan kemendesakan krisis iklim ini dan siap untuk beradaptasi. Secara lebih mendasar, manusia perlu meredefinisi hubungan manusia dan alam: dari relasi yang eksploitatif, menjadi relasi yang saling merawat. Pendidikan adalah proses penting untuk meredefinisi relasi manusia-alam ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah meluncurkan Panduan Pendidikan Perubahan Iklim untuk guru dan sekolah pada bulan Agustus 2024. Panduan tersebut bersifat komprehensif, mudah dipahami, dan aplikatif. Namun, panduan ini belum banyak mengakomodasi kearifan lokal untuk mengajarkan perubahan iklim pada generasi muda Indonesia. Kearifan lokal dalam kompetisi ini meliputi filosofi dan konsep-konsep lokal, tradisi dan kepercayaan, praktik budaya lokal, keunikan kondisi alam lokal, arsitektur, sastra, seni, tarian, kerajinan lokal, keterampilan khusus masyarakat lokal, sistem pangan lokal, dan lain sebagainya.

Kearifan lokal dianggap berperan penting dalam menghadapi krisis akibat perubahan iklim. Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang diharapkan dapat diwarisi oleh generasi muda. Memasukkan kearifan lokal menjadi bagian dari pelajaran di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA/SMK dianggap sangat strategis untuk memperkenalkan sejak dini. Hal inilah yang mendorong Universitas Surabaya, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Nottingham Inggris bekerjasama untuk mendorong kearifan lokal sebagai bagian dari rancangan pembelajaran perubahan iklim di sekolah-sekolah .

Di Kabupaten Poso, Universitas Surabaya bekerjasama dengan Mosintuwu mendorong para guru-guru dari sekolah-sekolah di sekeliling Danau Poso untuk merancang bersama pendidikan perubahan iklim berbasis kearifan lokal. Hasilnya diharapkan bisa diterapkan secara mandiri di sekolah masing-masing, maupun dengan keterlibatan mereka mengikuti rancangan pendidikan perubahan iklim tingkat nasional.